Blog

最近の作業風景

暑さにめげずコツコツと…

5月の鑑賞日記(2025)

大阪万博が開催中のため、この時期関西の美術展が大変充実していると言われていますが、まったくその通りで、

この機会に私もあれこれ観てまわりたいという気持ちでいっぱいです。

そんな中、先日観たのは二条城で開催中の『アンゼルム・キーファー : ソラリス』展です。

正直行く前は「どうしようかなぁ……うーん…」と半信半疑でいたのですが、実際の展示を観ると、その存在感に圧倒されてしまいました。

質感・量感が突出しており、又、作品画面からは油の匂いが漂い、これは実際に観ると観ないでは大変な違いだなとつくづく感じました。

それにしたって、これらの作品をどうやって運んでどうやって設営したの?など考えていると、気が遠くなりクラクラしてしまいます。

これが世界的アーティストってやつか…と今更ながら、ひゃー!すご!と目を丸くしていた次第です。

書きながら、なんかこんな感想ですみません…と思わず謝りたくなってしまうようなブログになってますが、まぁいつもの事か。

4月の別れ

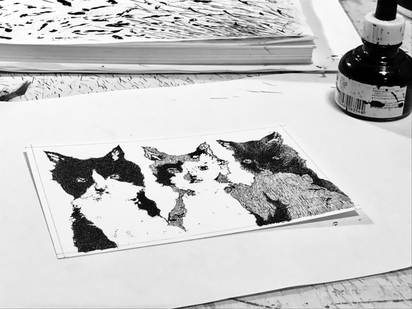

先月のブログで飼っている猫の具合が悪いと書いていましたが、その後あっという間に弱ってしまい、4月10日に虹の橋を渡りました。

最後は寝たきりになりましたが、それでも亡くなる5日前まではオムツをしつつも自分で歩いてトイレに行こうとしたりして、どこにそんな体力が残っているのかとこちらが驚かされる日々でした。最後に測った体重は1.9㎏で、紙のように軽かったのを今でも思い出します。

かかりつけの獣医さんで点滴をしてもらいつつ、痛がったり、吐いたり、苦しそうな様子もなく、ゆっくりとお別れの準備が出来たのは幸いでした。

亡くなってからまだ1ヶ月も経っていないのに、もう随分長い時間が経過したような気がします。

家に帰ってきても猫がいないのは随分寂しいことですが、それでも今までずっと一緒にいてくれてありがとうという気持ちでいっぱいです。

これは21歳の誕生日に撮った写真です。かわいいねぇ〜

最近のこと

3月は突然雪が降ったかと思えば、初夏を思わせるような暖かさになったりと、気温の変化が激しい日々でした。

そしてここ数日、再び冷え込んできて以降、飼っている猫(21歳)の元気がありません(今までも元気とはいえなかったけれど、更に進行した様子)。

トイレの失敗も目立つようになり、水を飲むのと、トイレに行く以外はほとんど寝て過ごしています。体重もかなり落ちてきました。

獣医さんからは老衰の症状だと言われたので、いよいよ覚悟しなければいけないステージに入ってしまいました。

とりあえず今日はペット用吸水シーツと介護用フードを購入してみたので、あれこれ対策してみようと思います。

ふと見やると庭の乙女椿が満開。

ぼちぼち

全く仕上がらなかった新作が少しずつ出来始めました。

出来たのはいいけど、展示をどうしようかな…と考えていたところ、来月タイミングよく展示できる機会がありそうです。

詳細は分かり次第書こうと思います。

今月は寒くて、朝起きると雪がうっすら積もっている日がちらほら。

皆さま、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。

2025年のご挨拶

新しい一年が始まり、そうこうしている間に仕事も始まり、すっかり日常が戻ってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

年末年始は9連休だったので、わりとゆっくり過ごすことが出来たのですが、今となってはそれも随分前のような気がします。

相変わらず新作がなかなか出来ず(描いてるけど仕上がらない)、あー、やばいやばいと焦りつつも、観たい展示があるといそいそと出かけてしまうのですが、先日、京都国立近代美術館で観た『黒田辰秋 木と漆と螺鈿の旅』(3月20日まで)が大変素晴らしかったです。

家具セットなど、今じゃこんなの作れないだろうな、と思うような作品の数々がずらりと並んでいて、重量感がありつつも木のぬくもりや柔らかさ、木目の美しさなどが見て取れて、まさに眼福でした。作家の「この作品ひとつが地球と代えられるか」という言葉に、こういう気概がなければ、生まれてこない作品だな…と感心するばかりでした。

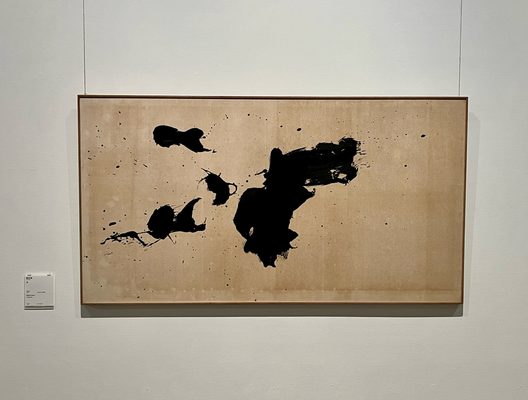

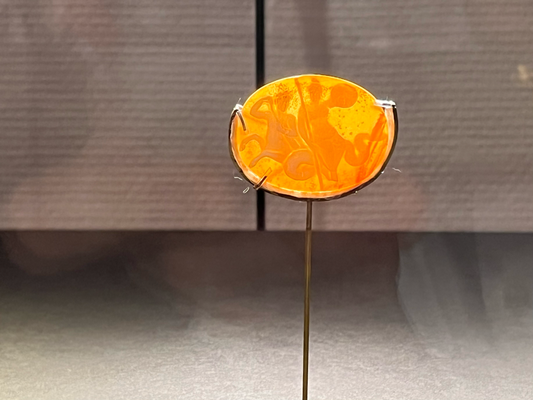

京都国立近代美術館といえば、コレクション展もいつも楽しみにしているのですが、今回も「おお、これは!」と思うものがたくさんありました。

写真はその一部。

今年もいろいろ観たり描いたりしながら、マイペースにやっていこうと思います。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

11月の振り返り

11月のブログは何を書こうかな、飼っている猫が21歳になったし、連休に関東へ行き、久しぶりにDIC川村記念美術館へ行くことができたし、ルイーズ・ブルジョワ展にも行ったので、その事を書こうかな…などと考えていたのですが、その後、私の住んでいる兵庫県で知事選があり、そんな考えも吹き飛んでしまいました。(そしてすでに12月になってしまった)

色々話題になったので皆さんもご存知のことと思いますが、私は今回の選挙でこれまでに感じたことのないような異様な怖さを感じました。真偽不明の噂が次から次へとわいてきて、何を信じてよいのかわからなくなる感じとか、調べようにも調べる気力すら奪われる感じとか、自分が何か重要な事を見落としているのではないかと、自分自身に疑惑をかけて、自分の考えに自信がもてなくなっていくかんじなど、今思い出してもゾッとします。

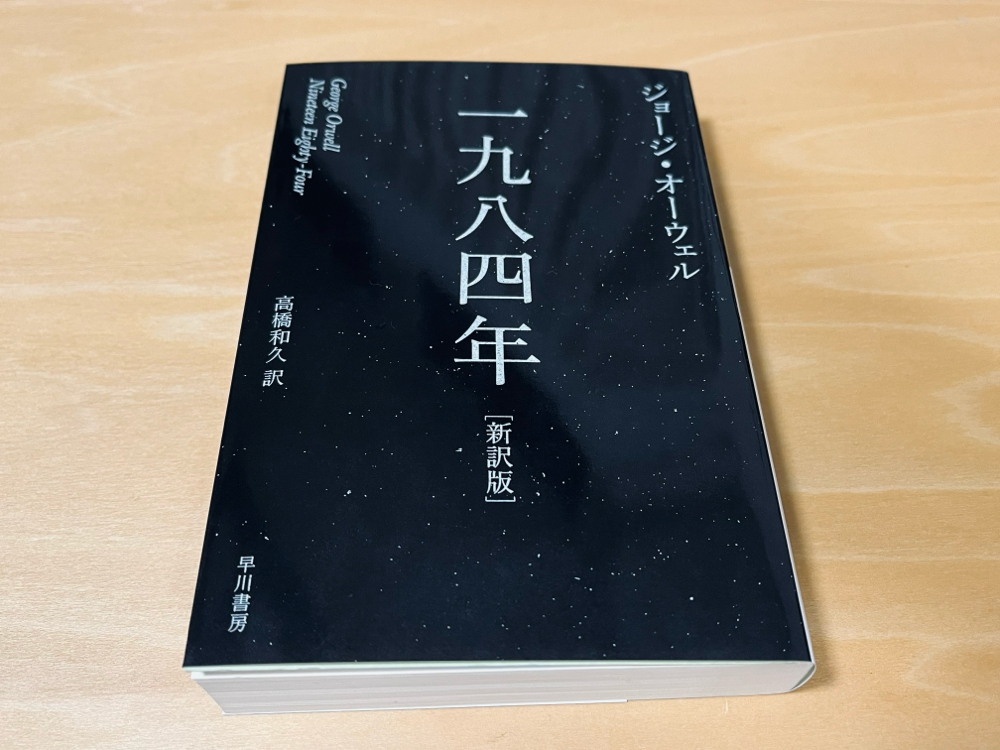

そんなこんなで年末年始はデストピア小説を読もうと先日『一九八四年』(ジョージ・オーウェル著)を購入。これからじっくり読んでみようと思います。

おまけ(?)の写真を添えて

『裏側を通る風 ドローイング日記2021-2022』について

2024年上半期が怒涛のごとく過ぎ去ったので、ちょっとのんびりしようかな……と思っていたら、のんびりどころか夏の暑さが酷すぎて何も手につかず、気付けば今年も残すところあと2か月となってしまいました。

7月に作品集「裏側を通る風 ドローイング日記2021-2022」を発行して、それについてブログを書こうと思っていたのに、すっかり遅くなってしまいました。

本の中で作者のことばというのは書いているのですが、初めての本作りであたふたしてしまい、後からああすればよかった、こうすればよかった、ということが沸々とわいてきます。

でも、これはやってみて初めて気付くことでもあるので、こうやって少しずつでも経験が積めたことはとても貴重でした。

「裏側を通る風」はコロナ禍の1年(2021年3月~2022年2月)にスポットライトを当てた作品集で、日々の暮らしやニュースなどを見て感じたことなどを基に、1カ月に6枚ハガキサイズの作品を作り、それを1冊の本にまとめました。

これは実際に本を見てもらわないとわからないのですが、作品の背景が黒になっている期間は、緊急事態宣言がでていた期間です(地域によって期間が異なるため、ここでは私の住む兵庫県を基準にしています)。時間が経つと色々と忘れてしまう事が多いのですが、こうする事で、後年自分自身が振り返った時に当時を思い出す手がかりになればと思っています。

職場が医療機関ということもあり、頻回の手洗い・消毒ですっかり手が荒れてしまったこと、大規模なワクチン接種が開始されたこと、無観客の東京オリンピック開催、それに伴う祝日の移動、パンケーキが好きだと言っていた首相の突然の退任等、ざっと眺めているだけでも、次から次へと本当に色々あった1年だったなと思います。

ハガキサイズとはいえ、1カ月に6枚描くのはなかなかに大変で、最初はよかったのですが、後半は正直かなり苦しく辛くなっていました。

2022年2月末で一旦このシリーズは終了しようと決めていたので、なんとか最後までやり抜こうと思い、ようやく終わりが見えてきたな、と思っていたところ、2022年2月24日にロシアのウクライナ侵攻が始まり、まさか最後にこんなニュースがとび込んでくるなんて想像もしていなかったので、それについては未だに言葉を失ったままでいます。

例えば作品終了期間をもう少し後に設定していたら、自分はその後のことをどんな風に描き得ただろうか?ということは今でも考えます。「そんな事言ってないで、その後も続けて描けばいいじゃないか」と思われそうですが、その後のことは私には日記のような形で即興で描けることではなく、充分な内省が必要だと感じています。

まとめるつもりが、まとめきれず、だんだん何を言っているのかよく分からない文章になってしまいましたが、興味をもたれた方はよろしければ本を見て下さい。どうぞよろしくお願いします。

電子書籍を発売します

来月(2024年7月)に電子書籍を発売することになりました!良い機会に恵まれ、この数ヶ月粛々と準備をすすめてきましたが、いよいよそれが形になってきました。詳細はまた改めて書きますが、ペーパーバック版もあります。自分でいうのもなんですが、とても楽しみです。

私の場合、なかなか頻回に展示することが難しく、また実際の展示は期間も短いため、多くの方に作品を観てもらう機会をなかなか作れないのが現実です。

時間や場所を問わない本という形で、より多くの方に作品世界を観て味わっていただければ幸いです。

お伊勢参り

昨年、町田康さんの『口訳 古事記』を読んで以来、伊勢に行きたいなあとぼんやり考えていたところ、運よくその機会に恵まれたので、先日伊勢神宮に行ってきました。前回、約10年前に行った時は雨で、さらに自分自身も内宮と外宮も何もわからないような状態のまま行っていたので、その反省もふまえて再びお参りすることができてよかったです。

気持ちよく晴れた日で少し暑いくらいでしたが、日陰に入ると涼しい風が吹いていました。

あんまりこういう事を書くと人に余計な心配をかけてしまうのでどうかと思ったけれど、もう良くなったのでいい事にして話を続けると、3月は突然、気胸になり二度緊急入院をしていました。入院中は「伊勢…行けるのか…?」みたいになっていたけど、適切な治療をしてもらい、不安要素も取り除いたので、元気に参拝できました。計画当初はそんなに深く考えてもいなかったのに、結果的に本当にお蔭参りになっていました。

これはお土産で買った「まがたまサブレ」。大きくて食べ応えもあり、美味しかった。

散歩の風景

風はまだまだ冷たいですが、晴れると春の気配が感じられるこの頃。

昨日は所用で外出していたのですが、あまりにも天気が良かったため散歩がてら一駅分歩いていました。

途中の公園では水仙が咲いていたり、ツボミをつけた木々があったりで、歩くのにはうってつけの日でした。

昨年はそういった余裕が全くなかったので、ゆっくり周りの風景に目をやりながらぶらぶら歩くのはやはり良いものだなと実感する1日でした。

金沢工芸さんぽ

令和6年能登半島地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

1月1日の地震発生時、私は兵庫県にある自宅で机に向かっていました。小さいけれど長い揺れを感じ、この後、もしかしたら大きな揺れがくるかもしれないと思い身構えていました。地震がくると、いつも阪神淡路大震災を思い出してしまいます。

その後、ネットやニュースなどで能登半島地震の事を知り、衝撃を受けました。

大学時代を金沢で過ごしたという事もあり、とても心配でしたが、自分にできることが何もなく、只々遠くから見守るばかりでした。

それは今も変わらないのですが、少しでも何かの足しになればと、先日阪急うめだ百貨店で開催されていた『金沢工芸さんぽ』に行ってきました。

石川の名産品のお店やギャラリーが多数出展していて、第4回目となる今年は売り上げの3%が被災地に寄付されるとのことでした。

実は昨年も行っていたのですが、今回は平日の最終日に行ってみたところ、朝から大勢の人で賑わっていました。

しかし、中には今回の地震で出店を取りやめているお店もあり、そのお知らせや空いてしまったブースに胸が痛みました。

確かな技術に裏付けされた工芸品は、どれもすごいなぁと見惚れてしまう物が多く、同時に昔はそういう良さに気付けてなかったよなぁと未熟だった頃の自分を思い出し反省したりもしていました。(今も未熟かもしれないけど…)

あれこれ考えて迷ったのですが、今回は日常使いしたい漆器を購入し、日々大事に使っています。

微力ではありますが、今後も応援していきたいと思います。

2023→2024

2023年も残すところあと1日となりました(現在12月30日)。今年もこちらのホームページを訪れて下さった皆さま、ありがとうございました。

相変わらず更新頻度が遅すぎて停止してるのか?と思われてそうですが、こちらはまだまだ有効ですので、引き続きどうぞ宜しくお願いします。

個展が終わって以降、何をしていたかというと、まぁ普通に仕事をしたりしてたのですが、夏以降体調が絶不調となり、心身共に全く余裕がなくなっていました。これまで体力には結構自信があったので、こんなに踏ん張れないものなのか…という現実に直面していた半年でもありました。

不調の原因は婦人科系の良性疾患だったのですが、生活の質があまりにも下がりすぎてしまったため、11月末に入院・手術をしました。12月いっぱいを療養期間としていたのですが、それももう終わりで、今はかなり体調も良くなり、元気にしています。以前の感じが戻ってきた事がとても嬉しい日々です。

今年は何かと思うように出来ない事が多かったけれど、今回のことでやりたい事を先延ばしにするのはやめようとか、行きたいところにはさっさと行こうなど、よく言われている事を体の内側から実感するような1年でした。2024年はやりたい事リストを作って実行していこうと思っています。

皆さまも体調に気をつけて日々お過ごし下さい。今後ともどうぞよろしくお願いします。

11月の誕生日

11月1日は飼っている猫の誕生日。

今年でついに20歳になりました!

これは一つの目標でもあったので、無事元気にこの日を迎えることが出来て本当に嬉しい。

20年も一緒にいてくれてありがとう&まだまだ元気で長生きしてね。

個展『かえりみる風景』が終了しました

少し時間が経ってしまいましたが、約3年ぶりに開催した個展が無事に終了しました。

ご来場いただいた皆さま、気にかけて下さった皆さま、ありがとうございました。

今年に入ってから体調不良気味で、無事に開催できるか否かかなり心配だったのですが、なんとか無事にやりきれたので、今は只々ほっとしています。

体調不良といっても、別に寝込んでいたわけではないのですが、仕事と制作の両立の厳しさを改めて感じ、踏ん張りたいところで踏ん張れないもどかしさをずっと感じていました。

作品や展示についても、今後の展開も含めあれこれ考えるのですが、現時点で言えることは何もなく(というか考えが何もまとまらない)、それよりもひとまず自分の体制(体調)をきちんと立て直そうと思うばかりです。やはり体が資本。

今年の夏は暑さが厳しいとあちこちで言われていますが、皆さまどうぞご自愛ください。

また落ち着いたら何か書こうと思います。

5月のお知らせ

5月末から6月上旬にかけて京都で個展をします。

久しぶりの展示ですが、久しぶり過ぎてまぁまぁ会期が近づいてきた今になっても、まだなんとなくぼんやりしている始末。GW中に色々と詰めていきたいところです。

詳しい情報はまた後日改めて書きたいと思います。

お近くにお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。

リュイユ

先月は数年ぶりに京都にある芸術系大学の卒業制作展へ行ってきました。母校へはなかなか行けずじまいですが、やはり色んな人の作品を見るのは面白く、昔は興味の薄かった分野も今観るといいなぁと思えたりといろいろでした。(具体的には保存修復や模写など)

それから少し時間が余ったので、京都国立近代美術館でやっている『リュイユ』も観に行ってきました。今回はその事について書こうと思います。

「リュイユ」とはフィンランドのアイデンティティが現れた織物と言われているそうです。

私はこのあたりの知識がないので(他もないけど)、はじめはリュイユを作家名かなにかかと勘違いしており、何も知らないんだなぁという現実にいきなりぶち当たっていました。

深みのある色と暖かみを感じるデザインはいつまでも眺めていたくなります。

アクセリ・ガッレン=カッレラ 『炎』(1983年制作)。炎とは意外なタイトルでしたが、それぞれにタイトルがあり、それを見るのもとても楽しいです。

様々な組み合わせ。何がそうさせるのか、眺めていると気持ちがふかふかして柔らかくなってくる気がします。

絵画のような大きなリュイユはとても迫力がありました。そして周りの空気をどこか暖かく包んでくれるよう。深みのある赤がとても綺麗。

リュイユと一緒に観れるコレクション展もとても良かったです。布と糸でこんな絵画のようなことができるのかと驚いたりしていました。改めて工芸って様々な可能性があるんだなと感じていたのですが、昔工芸科に在籍していたにもかかわらず、学生の頃はその可能性に気付けず、今となっては当時の自分の未熟さが歯痒い限りです。あの頃は今ほど作品を見たりする事も出来なかったので、仕方がないと感じる部分もあるのですが、当時の教授が「少年老い易く学成り難し」とよく言っていた言葉が今頃になって身に沁みています。

コレクションには書家の作品もあり、正直この分野のことは何一つ知らないのですが、線のもつ緊張感が異次元でかっこよく痺れました。大変見応えがありました。

引き続き、時間とお金、そして体力の許す限り色んなものを観に行きたいものです。

2023年のご挨拶

新しい年を迎え、あっという間に1月も終盤となってしまいましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

私は年末から飼っている猫(19歳)が体調不良となり、不安の中、年末年始を過ごしていました。しかし、おかげさまで猫は回復、今はすっかり元気になり、ホッとしているところです。正月が終わった頃にようやく一人遅れて正月が来たような安堵感につつまれています。

新年最初のブログなので、ここで今年の抱負などを書こうかなと思ったのですが、特に人に言うほどのこともないのでやめておきます。

しかし、抱負とまでは言わずとも、やりたい事はあります。

特に目新しいことではありませんが、それは読んだ本や映画、美術鑑賞等の感想を記録して残しておくことです。

以前もやろうとしたことはあるのですが、あっさり挫折。しかし、昨年津村記久子さんの『やりなおし世界文学』を読んだことをきっかけにまたやってみようかな、という気持ちになりました。

読まれた方もいらっしゃると思いますが、この本は古今東西の文学作品92作を津村さんが読み、その感想を記したものです。92作中、自分が読んだことのある本はごくわずかしかなく、ほとんど知らない(もしくは知っているけど読んだことがない)本ばかりでしたが、大変面白く、「どうやったらこんな文章が書けるんだろう」と感心していました。

そうしていると、その後、同作家の『苦手から始める作文教室・文章が書けたらいいことはある?』が発売され、その秘密を探るべく読んでみたところ、こちらも大変面白く、参考になる点が多くありました。

具体的にはメモの取り方です。読んでいて、これは実践したいと思いました。そして密かに今月から実行しています。

これは完全に自分の趣味としてやっていることなので、人に見せるつもりもないのですが、ブログもネタ切れで滞りがちな昨今、気が向いたらここにも書くかもしれません。その時はゆるく読んでいただけたらありがたいです。

新年の挨拶としながらだらだらと書いてしまいましたが、今年もどうぞよろしくお願い致します。

本と新作

先日、ずっと欲しいと思っていた本『美しい自然の色図鑑 1000点の博物画でひもとくカラーチャートの歴史』(編集パトリック・バティ)を購入しました。本当に美しい本で、こんな色を自分も使えるようになりたいなぁと暇をみつけては眺めています。

最近はずっとドローイングを中心に制作していたので、色はほとんど使っていなかったのですが、そろそろ再開したい気持ちになっています。

そんななか、先日いつもお世話になっているMATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w が運営している a3 project のオンラインショップに新作2点を掲載していただきました。ご興味ある方は、お時間あるときにでもどうぞご覧ください。

「いつまでも合わない焦点」2022年制作

「見つかってはいけない」2022年制作

寒暖差の激しい季節ですが、みなさまお体に気を付けてお過ごしください。では、また。

映画館

この夏、一つの映画館が休館されました。兵庫県豊岡市にある豊岡劇場です。

同県在住とはいえ、なかなか気軽に行ける距離でもないため、今回休館を前にして初めての訪問となりました。

行ってみて「こんなに良い映画館があったのか。しまったな……」というのが正直な感想。こういうのって、他の事でもそうですけど、大体気付くのが遅いんですよね。

古くてもよく手入れされている事が伝わってきました。そして、とても映画に集中できる場所だな、と感じました。映画好きにはたまらないというか。

時期は未定のようですが、また再開される予定という情報を見たので、その日を楽しみに待とうと思います。

ちなみに観た映画は塚本晋也監督の「野火」。実は今回観るのが初めてでした。原作もいつか読もうと思いつつも、なかなか手が出せずにいたのですが、この夏、思いがけず古本が自分の手元に巡ってきたので、これを機に映画も観てみようと思い、今回の訪問につながりました。

原作はこれからしっかり読む所存です。

6月の鑑賞日記(2022)

6月某日、京セラ美術館で開催中の「ポンペイ展」へ行ってきました。(〜7月3日まで)

79年のある朝、ヴェスヴィオ山の噴火が始まり、埋没してしまったポンペイ。

およそ2000年前と聞くだけで、その当時の生活を想像することはかなり困難ですが、目の前に並んでいる展示品の数々を眺めていると、なぜ2000年も前にこんなものが作れてしまったのかひたすら驚くばかりでした。

ポンペイは貧富の差が激しい格差社会だったようですが、それにしてもこの豪華さ…。細部へのこだわりが凄まじい。

そして今回のポンペイ展で1番観たかったのはモザイク画。

実際に観るまでは、もっと大ぶりでざっくりした作りだろうと勝手に予想していたのですが、かなり繊細に作られていてびっくり。素晴らしかったです。

個人的には「ネコとカモ」「イセエビとタコの戦い」がツボでした。

これ、犬のフォルム完全におかしいよな、と思いつつ見ていましたが、「じゃあ、どこを直すの?」と聞かれれば、そんな隙はどこにもない。

この絶妙さ加減にため息がでます。

様々な心躍る豪華な品々と共に展示されていたのがこちらの奴隷の拘束具。

これ、実際に噴火が起こった時はどうだったんだろう?拘束されている人はいたのだろうか…?など考え始めると、やはり観る側も楽しいだけでは終われないな、という気持ちになりました。

最後にテーブル天板(通称「メメント・モリ」)を。

自分への記録という意味合いの方が大きいのですが、鑑賞日記はまた書いていきたいです。

出来る限り多くの素晴らしいものを見に行けるといいなと改めて感じつつ、今月のブログを終了をしたいと思います。では、また。

最近のお気に入り

この頃ワオキツネザルが特に気に入っていて、よく作品の中に登場しています。いい顔してるなあ。

3月の展示、終了

グループ展『ある春の佇まい』が終了しました。会場へお越しいただいた皆さま、ありがとうございました。

私は過去の作品を中心とした展示となりました。最近はずっとドローイングを中心に描いていたので、色を扱う事から少し離れていたのですが、久しぶりに過去のペインティングを観ていると、そろそろ色を使いたい気持ちになってきました。

(単純に暖かくなってきて、周りの風景が鮮やかに彩りはじめたためかもしれませんが……)

とはいえ、ドローイングはそれはそれでなんとも面白く感じているので、まだ少し描き残した・描ききれていないと思うものも描いていきたいです。

この一年、ハガキサイズのドローイング日記のようなものを制作していたのですが、先月でようやく一年分が完成しました。現時点ではまだ何も決まっていませんが、いずれまとめて展示できるような機会があれば良いなと考えています。

これまで動植物を描くのはありきたりな事なのかな、と思う事もあったのですが、最近は当たり前と思っていた事が突然当たり前ではなくなる事を身を持って感じる日々なので、やはり流行りに流されることなく、自分が良いと思うものを信じてやっていくのが一番いいのだな、改めて感じています。

いつまでもさえずる春を

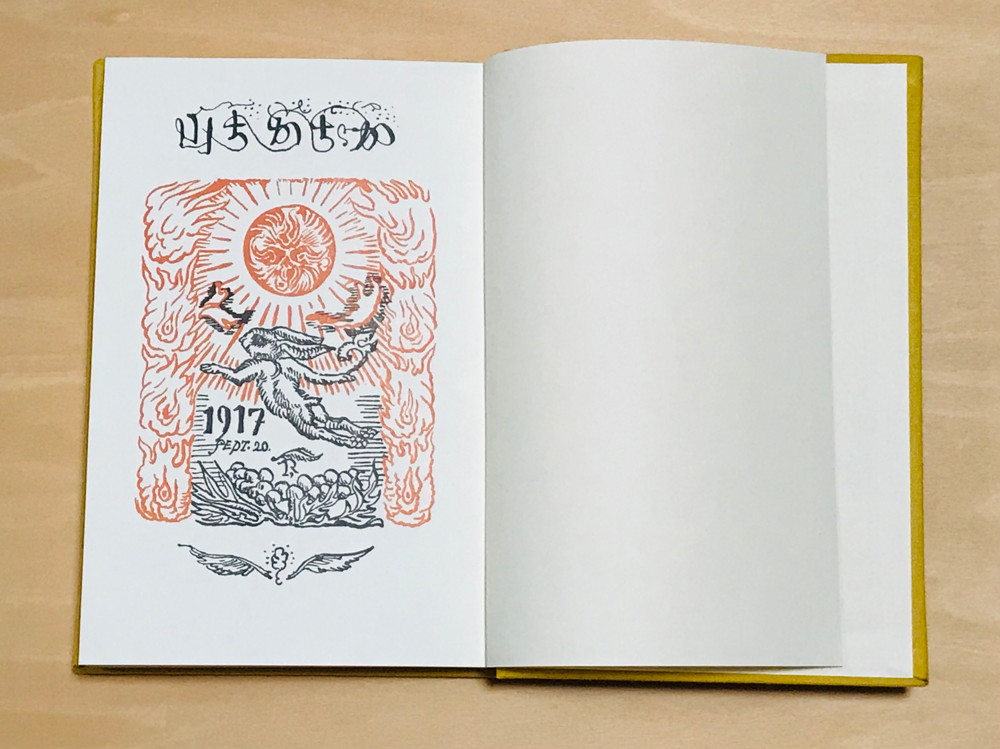

「いつまでもさえずる春を」2017年制作

数日前から世界で信じられないような出来事が起こっています。その悲痛な映像やニュースを見る度に言葉を失い、ここに書くべき事を見つけることも出来ません。多くの人が1日でも早く平和な日常取り戻せますように。

ラストスパートへ向けて

先月のブログにも書いたドローイング日記、今月分も無事に描き終えることができて、ホッとしているところです。

仕事をしたり何か別の事をしていても、常に頭の片隅にその事があるので、なんとなくずっと緊張状態が続いている感じがあります。

なので、完成した時だけに訪れる束の間の解放感……

一応来月(2月)分が完成すれば1年分が出来上がる事になるので、あともう少し頑張りたいです。

仮にも今年初のブログなのにいきなりラストスパートとかタイトルをつけてしまって、どうなの?という感じもしますが、まぁそこは気にしないで下さい。

そして今年もよろしくお願いします。

ブログもゆるく続けたいと思っています。若干ネタ切れになっているのは今を象徴しての事だと思ってください。では、また。

抱負、その他

2021年3月から毎月6枚葉書サイズの日記のような日々のドローイングを描き続けています。

とりあえず1年は続けるつもりでいるので、もうだいぶ後半にさしかかっています。そして描きながら動物観察の必要性をひしひしと感じました。

そんな訳で、今月ようやく動物園の年間パスを購入。

これがどういう結果につながるのかはわかりませんが、2022年、作品がもっと良い方向へ向かうよう精進してゆきたいです。

これらのドローイング作品はvoice gallery (京都)の常設コーナーで作品を入れ替えつつ展示しています。

開廊中ならいつでも観れますので、機会がありましたら是非ご覧ください!

(下記作品は近作の一部です)

目が脳が喜ぶ本

コロナ禍になって読書をする人が増えた、という記事をどこかで読んだ気がするのですが、私もそのうちの一人だと思います。真の本好きには足元にも及びませんが、以前に比べるとやはり増えたな、と感じています。

そんな中、少し前に武者小路実篤の復刻版『カチカチ山と花咲爺』の存在を知りました。インターネットで偶然見つけた時、その挿絵がなんとも魅力的だったので詳しく見てみると、岸田劉生によるものでした。教科書にも載っているようなあの有名な油絵たちもすごいと思うけれど、個人的にはこちらの挿絵にグッと心を掴まれ、何度も眺めている日々です。

復刻版とはいえ、昔の本はとても丁寧に作られていて本当に素晴らしい。それでいて物語の表現が容赦なかったりしてますます痺れてしまいます。

私が知らないだけで、良い本というのはまだまだ沢山あるのでしょうね。

全ては無理だとしても、ひとつでも多く出会えれば嬉しいなと思います。